Le 22 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l’eau, une journée de sensibilisation à une gestion durable des ressources en eau. Instituée par l’Organisation des Nations Unies depuis 1992, elle est célébrée pour faire prendre conscience à toute les parties prenantes de son importance économique, sociale et politique. Le thème retenu cette année interpelle aussi bien les débiteurs d’obligations du Bénin que les détenteurs de droits.

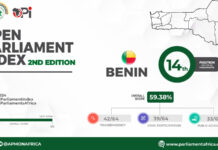

“L’eau pour la Paix”. Tel est le thème de la Journée Mondiale de l’Eau 2024. Le choix de ce thème répond à la nécessité pour bon nombre de pays de résoudre l’épineux problème de crise de l’eau et de l’assainissement. Il met en lumière un aspect spécifique de l’eau douce. Le Bénin, à l’instar de toutes les nations, célèbre également cette journée dans un contexte spécial de réformes dans le secteur de l’eau ainsi que dans celui du sous-secteur de l’assainissement.

C’est une belle occasion pour tous les acteurs (étatiques et non étatiques) d’examiner les moyens par lequel l’Etat œuvre à la réalisation de l’ODD6 pour atteindre l’accès universel à l’eau potable. Loin d’une journée festive où un zoom n’est fait que sur les réalisations, elle se veut une journée de réflexion et de capitalisation des bonnes pratiques et d’indentification d’éventuels obstacles au plein exercice des droits à l’eau et à l’assainissement sur le plan national, départemental et Communal.

Miroir……

Le Gouvernement, pour favoriser la rationalisation de l’intervention publique, l’implication du secteur privé et consolider les investissements à travers le Partenariat Public Privé (PPP) afin d’assurer l’exploitation et la maintenance des infrastructures, a engagé de courageuses réformes.

En référence à l’Article 6 de la loi n° 2010-44 portant gestion de l’eau en République du Bénin qui stipule : « chaque citoyen béninois a le droit de disposer de l’eau pour ses besoins et les exigences élémentaires de sa vie et de sa dignité. », le Gouvernement du Bénin s’est résolument engagé dans la lutte contre la pauvreté et les disparités sociales en œuvrant pour un accès universel à l’eau potable aux populations en 2025 et par conséquent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. Ses efforts ont permis d’améliorer le taux de desserte en milieu rural estimé à 76.7%[1] où près de 250 000 personnes additionnelles auront accès à l’eau potable, et celui du milieu urbain qui s’établit à 73,3 %.

En dépit de ces efforts du Gouvernement dans le secteur de l’eau, la satisfaction des intérêts spécifiques liés aux droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement est encore loin d’être atteinte. La violation de ces intérêts continue malheureusement d’être observée dans certaines localités du pays, mettant en mal les progrès enregistrés au plan national. La disponibilité, l’accessibilité, l’abordabilité, l’acceptabilité de l’eau de consommation et d’usage domestique, la qualité et la sécurité et l’assainissement sont autant de problèmes qui touchent de façon disproportionnée les populations de nos villes et campagnes et auxquels doivent faire face à divers niveaux les autorités du pays pour assurer la paix aux citoyennes et citoyens.

A un an de l’échéance de l’engagement pris par l’Etat pour un accès universel à l’eau portable, on constate aujourd’hui de profondes disparités dans l’accès à l’eau potable au Bénin résultant d’une part des pannes très récurrentes des infrastructures d’eau en milieu rural et d’autre part de l’absence de couverture d’infrastructures d’eau des villes par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

On peut à titre d’exemples citer quelques cas notamment dans la commune de Boukombé : à Koussocoingou, Tabota, Dipoli, Korontière et Manta ; dans la commune de Ouaké : à l’Epp/kassoua/Zongo de 467 élèves (depuis 2017) ; dans la commune de Savalou : Ouèsse, Attaké et Aga ; dans la commune de Ouassa-Péhunco : Tobre (plus de 80% des FPM existant dans le village).

Quant à l’absence de couverture d’infrastructures d’eau des villes par la SONEB, les populations des Chefs-lieux des communes de Ouinhi, Kpomassè, Matéri, Kérou, Ouaké et Zè continuent leur traversée de désert. Celles des localités de Ahomey-Gblon (Sô-Ava) et de Towé (Pobè) consomment l’eau de bas-fond ou de puits.

Outre ces problèmes, l’intervention des autorités est de façon impérative attendue dans la résolution des conflits résultant de la non satisfaction des besoins en eau de certaines populations, conflits opposant différents groupes d’acteurs. Tels les cas entre les agriculteurs et éleveurs sur l’ensemble du territoire national et ceux des collectivités qui continuent de priver les autres d’eau en confisquant les ouvrages.

Malgré la reconnaissance par l’Organisation des Nations Unies des droits de l’homme à l’eau de disposer de quantité suffisante d’eau pour répondre aux besoins des personnes et des foyers pour les usages de consommation, d’hygiène personnelle, ainsi que des autres usages domestiques, y compris la cuisine, la préparation des aliments, le lavage du linge et l’hygiène domestique, ces droits continuent d’être problématiques pour, comme on peut malheureusement le constater, certaines citoyennes et certains citoyens au Bénin. Les services d’approvisionnement en eau sont difficiles d’accès pour certaines personnes. La distance à parcourir ou le chemin pour s’y rendre présentent parfois des dangers, et le moyen de puiser l’eau n’est pas utilisable par toute personne.

En dehors de ce qui précède, certains usagers sont, du fait des moyens financiers limités, incapables dans plusieurs localités du pays de s’offrir les services d’eau et d’assainissement.

Le dysfonctionnement du cycle de l’eau dû au changement climatique compromet les progrès réalisés à l’égard de tous les grands problèmes mondiaux, qu’il s’agisse de la santé, de la faim, de l’égalité hommes-femmes, de l’éducation ou encore de la paix. Le Bénin, en la matière, n’est point épargné au point de ne pas y penser pour des actions préventives et cohérentes.

Les autorités gouvernementales, face à la situation, doivent dans l’objectif d’atteindre l’accès universel à l’eau potable, résolument intensifier les investissements et renforcer les mesures de protection des droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement. La réparation des ouvrages d’eau potable, des villes non couvertes par la SONEB et une meilleure implication des différents acteurs dans la mise en œuvre des réformes doivent constituer des priorités de l’heure.

L’accessibilité géographique

En milieu urbain et péri-urbain, la distance qui sépare le domicile du point d’eau peut être estimée entre 100 mètres et 1 Kilomètre. En revanche en milieu rural, elle est comprise entre 200 mètres et 4 kilomètres. Dans la commune de Savalou par exemple la distance à parcourir pour avoir accès à l’eau dans les localités de Ouèsse, Attaké et Aga est estimée à 4 Km. Dans la Commune de Pobè, elle est de 3 Km pour les ménages de la localité Towé où c’est une mare qui sert de source d’approvisionnement, et de 4 km pour ceux de Ogouba. A Bantè, dans la localité de Bobè, la distance à parcourir pour s’approvisionner en eau potable équivaut 3 Km. On peut également énumérer les cas des communes de Pobè et Djougou où pour diverses raisons l’accès à l’eau potable est difficile et sources de disputes entre communautés.

[1] Rapport semestriel suivi du patrimoine et des performances du service public de l’eau potable en milieu rural au bénin accès universel à l’eau potable au bénin juillet – décembre 2022